Les dérèglements de tes circuits de récompense : quand le plaisir immédiat devient piège chronique

La quête du shoot invisible

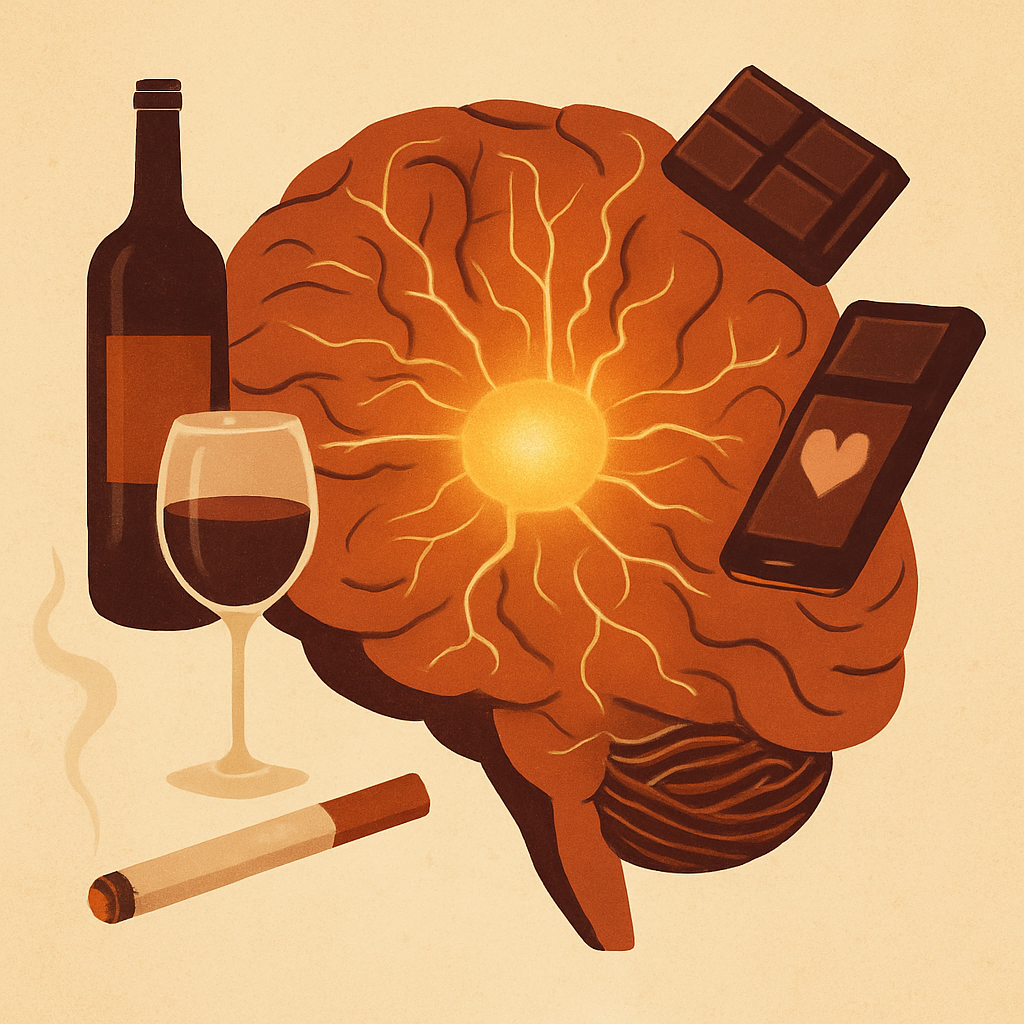

Dans une société surstimulée, où tout est à portée de main — un verre, une tablette de chocolat, une application de rencontre — il devient de plus en plus difficile de discerner les vraies envies des automatismes impulsifs. Ce qui semble anodin — un verre le soir, un flirt par-ci, un carré de chocolat par-là — peut en réalité signaler un dérèglement profond des circuits cérébraux de la récompense. Ces mécanismes biologiques, jadis essentiels à notre survie, sont aujourd’hui court-circuités par des habitudes modernes qui se nourrissent de nos blessures émotionnelles non traitées. Le résultat ? Une boucle infernale de plaisir à court terme, suivie de vide et de déséquilibre.

Cet article propose une exploration de ces dérèglements, en croisant les données neurobiologiques, émotionnelles et comportementales, et en éclairant les similitudes entre des comportements que l’on croit parfois très éloignés : sucre, alcool, tabac, séduction compulsive, ou encore usage répétitif d’applications sociales. Car tous ces gestes, bien qu’ayant des formes différentes, activent les mêmes circuits profonds. Comprendre ces mécanismes, c’est commencer à s’en libérer.

Dopamine : la molécule du “je veux encore”

La dopamine est souvent surnommée la molécule de la récompense. Mais en réalité, elle n’est pas tant liée au plaisir lui-même qu’à l’anticipation du plaisir. Elle agit comme une promesse — une tension vers quelque chose de meilleur, plus haut, plus intense.

Ce neurotransmetteur est libéré dans le noyau accumbens, au cœur du système limbique, chaque fois qu’un stimulus est perçu comme gratifiant. Le sucre, la cigarette, l’alcool, le flirt, ou même une simple notification Tinder déclenchent une libération dopaminergique. C’est cette montée soudaine qui crée le « rush », le frisson, l’envie.

Mais plus on stimule ce circuit, plus le cerveau s’y habitue. Ce phénomène de tolérance oblige alors à rechercher des doses plus fortes ou plus fréquentes pour obtenir le même effet. Ce n’est pas seulement le corps qui s’adapte, mais aussi le psychisme : ce qui paraissait exaltant devient banal, et l’individu se retrouve à courir après une excitation de plus en plus inaccessible.

Émotions évitées, émotions piégées

Derrière la plupart de ces comportements se cache une tentative de régulation émotionnelle. Le sucre réconforte. Le flirt distrait. L’alcool apaise. Tous ont en commun une capacité à anesthésier temporairement le mal-être intérieur. La compulsion n’est donc pas un excès de plaisir, mais souvent un évitement de douleur. Solitude, stress chronique, insécurité affective ou professionnelle, vide existentiel : les émotions non digérées cherchent à s’exprimer, et l’on répond non pas par l’écoute, mais par la fuite.

Ce processus, qualifié de stratégie d’évitement, est bien documenté en psychotraumatologie. Il ne s’agit pas seulement d’habitudes superficielles, mais souvent de mécanismes enracinés dans des blessures de fond. L’addiction n’est pas le problème : elle est la solution trouvée à un problème plus profond.

Conditionnements et automatismes : le cerveau en pilote automatique

Les comportements addictifs ne sont pas toujours conscients. En réalité, ils deviennent vite des automatismes, intégrés dans un réseau de routines : la cigarette après le café, le sucre le soir devant un écran, l’application de rencontres ouverte machinalement dans une salle d’attente. Ces conditionnements sont profondément ancrés dans le cerveau, et répondent à des signaux contextuels précis. L’environnement, le stress, l’heure de la journée, un état émotionnel : tout peut déclencher ces schémas pré-programmés. Le cortex préfrontal, siège de la décision rationnelle, est souvent court-circuité par l’amygdale et le striatum, qui agissent de manière réflexe.

Briser ce cercle demande de ralentir, d’observer, de prendre conscience du moment où le geste se prépare. C’est ce que la pleine conscience (mindfulness) permet de réhabiliter : le retour à la présence lucide avant l’automatisme.

Validation externe et dépendance affective

L’addiction à la séduction, en particulier, révèle une dimension affective souvent négligée. Flirter, séduire, conquérir peuvent devenir des moyens de valider son existence à travers le regard de l’autre. Le plaisir sexuel ou romantique n’est alors qu’un masque : le vrai besoin est d’être vu, reconnu, désiré.

Cette dynamique touche autant les hommes que les femmes, mais peut s’exprimer différemment selon les genres. Chez l’homme, cela peut passer par une recherche de conquêtes successives, comme trophées narcissiques. Chez la femme, cela peut s’incarner dans une quête d’attachement ou un besoin d’être “choisie”.

Dans les deux cas, le manque de connexion authentique à soi-même crée une faille que l’on tente de combler à l’extérieur. Mais comme toute source extérieure est instable, cela crée une instabilité émotionnelle chronique, et une dépendance à l’effet miroir.

L’effondrement post-plaisir : la gueule de bois émotionnelle

Chaque shoot dopaminergique est suivi d’un effet rebond. Une baisse de dopamine, une fatigue soudaine, une culpabilité, une forme de vide. Ce qu’on appelle souvent le “crash” post-plaisir.

Ce phénomène est connu en neurobiologie sous le nom de “déplétion dopaminergique”. Il explique pourquoi, après une soirée euphorique ou une frénésie de sucre, on se sent plus bas que jamais. Plus on a monté haut, plus la chute est rude.

À terme, ce cycle élévation / effondrement altère l’estime de soi. L’individu ne se reconnaît plus, culpabilise, se juge, puis compense… par un nouveau shoot. C’est la boucle parfaite de l’addiction comportementale.

Réparer les circuits : pistes de sortie durables

Sortir de ces dérèglements n’est pas une question de volonté brute. Il ne s’agit pas de “se discipliner”, mais de se réguler en profondeur. Voici des leviers concrets, à la fois neurobiologiques et psychocorporels :

Rebâtir une hygiène dopaminergique

L’un des piliers consiste à diminuer volontairement les pics de dopamine, pour réhabituer le cerveau à des niveaux plus stables. Cela peut passer par une “diète dopaminergique” (dopamine detox), durant laquelle on évite pendant plusieurs jours tous les stimuli excessifs : réseaux sociaux, sucre raffiné, café, alcool, excitation sexuelle. Cela permet de recalibrer la sensibilité du système de récompense.

Ancrer la satisfaction dans le corps

Le corps est un antidote au mental compulsif. Bouger, respirer profondément, transpirer, ralentir : toutes ces actions réactivent des circuits de régulation naturelle (GABA, sérotonine, endorphines) qui équilibrent le système nerveux autonome.

Une pratique quotidienne de cohérence cardiaque, de yoga doux ou même de marche consciente peut suffire à réancrer la personne dans une temporalité apaisée. On sort du besoin de shoot pour entrer dans une forme de contentement durable.

Renouer avec les émotions primaires

Au lieu de fuir l’émotion, on l’écoute. Cette écoute peut se faire en thérapie, par l’écriture, ou dans des temps de silence. La méditation de pleine conscience, en particulier dans sa forme de scan corporel (body scan), permet de percevoir les signaux subtils du mal-être avant qu’ils n’explosent sous forme de compulsion.

L’objectif n’est pas d’être “zen”, mais d’être vrai. Une émotion, même désagréable, une fois reconnue, a souvent moins de pouvoir destructeur.

Créer de vraies connexions

Le contraire de l’addiction n’est pas la sobriété, mais la connexion — aux autres, à soi, à la nature. Restaurer des relations profondes, sans performance ni masque, est une clé de rééquilibrage. Cela peut passer par des temps sans téléphone, des conversations vulnérables, des cercles de parole ou des amitiés engagées.

Utiliser des soutiens naturels

Certains compléments peuvent soutenir la régulation neurochimique : L-théanine, magnésium bisglycinate, GABA, ashwagandha, ou encore extraits adaptogènes (rhodiola, schisandra). Attention toutefois : ces outils ne remplacent pas le travail intérieur, ils ne font que l’accompagner.

Vers une écologie intérieure du plaisir

Reprendre le contrôle de ses circuits de récompense, ce n’est pas devenir ascète ou refuser le plaisir. C’est apprendre à choisir un plaisir aligné, profond, régénérant, au lieu d’un shoot creux et destructeur. Hommes et femmes, nous avons tous nos vulnérabilités. Mais c’est en les comprenant qu’elles cessent de nous dominer. La conscience est le premier pas vers la liberté : celle d’un plaisir mature, choisi, et intégré. C’est peut-être cela, le vrai luxe intérieur.